Aného, 13 février 2025 — Sur les rives du lac Togo, où les maisons à colonnades racontent l’épopée d’une ancienne capitale, une nouvelle cartographie se dessine. Ici, à Aného, cité-jardin aux racines plongeant dans le commerce transatlantique et le vaudou, la cinquième édition des Ateliers de Stratégie de Marketing Territorial (SMT) a clos sa tournée nationale. En effet, piloté par le Ministère de l’Industrie et de la Promotion des Investissements, sous l’égide du Président Faure Essozimna Gnassingbé, ce forum a transformé la ville en laboratoire d’intelligences collectives, mêlant expertise de la GIZ, savoirs endogènes et vision étatique.

Un patrimoine en quête de métamorphose

Un patrimoine en quête de métamorphose

Aného, naguère épicentre politique du Togo, incarne aujourd’hui un paradoxe fertile : son héritage colonial et ses forêts sacrées en font un palimpseste où chaque couche historique appelle une réinterprétation moderne. « Cette ville n’est pas un musée, mais un écosystème vivant », souligne un expert de la GIZ. Classée ville écotouristique à fort potentiel, elle cristallise des atouts méconnus : plages vierges, architecture afro-brésilienne et un artisanat ancestral lié à la pêche et au tissage. Autant de capital symbolique que le SMT ambitionne de convertir en leviers économiques.

Les ateliers SMT : une alchimie méthodique

Par ailleurs, les SMT, bien plus que des séminaires, fonctionnent comme des agoras stratégiques. Durant cette ultime étape, décideurs, investisseurs et représentants communautaires ont disséqué Aného sous l’angle de la marque territoriale. L’objectif est de forger une identité économique cohérente, capable d’attirer à la fois les capitaux étrangers et les flux touristiques. Parmi les pistes émergentes :

- L’écotourisme responsable, articulé autour de circuits patrimoniaux intégrant les sites historiques (comme la Maison des Esclaves) et les réserves naturelles.

- Les clusters artisanaux, visant à transformer les ateliers de tisserands et potiers en pôles d’excellence labellisés, soutenus par des plateformes d’e-commerce.

- Les synergies public-privé, avec un accent sur les infrastructures énergétiques vertes, clés pour séduire les investisseurs soucieux de durabilité.

GIZ et acteurs locaux : le triptyque gagnant

GIZ et acteurs locaux : le triptyque gagnant

La réussite du SMT repose sur un équilibre délicat entre modernité et tradition. La GIZ, par son approche glocale, a insufflé des méthodologies approuvées : études de marché, modélisation financière, tandis que les chefs traditionnels et artisans ont rappelé l’impérieuse nécessité de ne pas muséifier la culture, mais de la rendre compétitive. Un exemple de projet de maisons d’hôtes patrimoniales, où les familles aného pourraient accueillir des visiteurs dans des demeures restaurées, combinant immersion culturelle et revenu durable.

Aného, laboratoire d’un nouveau récit togolais

Pour le gouvernement, ces ateliers ne sont pas une fin, mais un prélude opérationnel. « Aného doit devenir un archétype de développement glocal », explique un conseiller ministériel. D’ailleurs, les prochains mois verront la mise en œuvre de feuilles de route concrètes : création d’une agence de promotion territoriale, campagnes de storytelling numérique mettant en avant les récits invisibles (comme les rites vaudou ou les techniques de pêche traditionnelle) et appels d’offres ciblant les investisseurs en énergie solaire et agroécologie.

Enjeux : au-delà du marketing, une quête d’identité

Derrière la stratégie marketing se cache un défi plus profond : réconcilier mémoire et modernité sans sombrer dans le folklore. Comme le résume une entrepreneure locale : « Nous ne voulons pas être un décor pour touristes, mais les acteurs d’une économie qui honore nos ancêtres tout en innovant. »

Quand le territoire devient prophète.

En somme, Aného, en tissant sa renaissance, écrit un chapitre audacieux du projet togolais. Sous l’impulsion de Faure Gnassingbé, cette ville devient le miroir d’une nation aspirant à transformer ses vulnérabilités en avantages comparatifs. Ici, chaque initiative, qu’elle soit touristique, énergétique ou artisanale, est aussi un pacte entre hier et demain. Reste à voir si ce modèle, alliant rigueur stratégique et âme collective, pourra essaimer au-delà des rives du lac Togo, offrant à l’Afrique de l’Ouest un nouveau paradigme de développement par et pour les territoires.

« Le marketing territorial, c’est l’art de faire chanter les pierres et danser les mémoires », lance un participant aux ateliers. À Aného, cette maxime prend corps, prouvant que les villes, comme les hommes, peuvent également renaître sans renier leur essence.

Un patrimoine en quête de métamorphose

Un patrimoine en quête de métamorphose GIZ et acteurs locaux : le triptyque gagnant

GIZ et acteurs locaux : le triptyque gagnant

En effet, à l’occasion de la Journée internationale des femmes et des filles en science, une immersion au cœur de cette plateforme novatrice a permis d’évaluer l’impact de cet engagement sur les aspirations académiques et professionnelles des jeunes Togolaises. Accompagnées de Mme Binta Sanneh, Représentante Résidente du PNUD au Togo, et de Dr Edwige Adekambi Domingo, Représentante de l’UNFPA, Coumba D. Sow Coordonnatrice résidente

En effet, à l’occasion de la Journée internationale des femmes et des filles en science, une immersion au cœur de cette plateforme novatrice a permis d’évaluer l’impact de cet engagement sur les aspirations académiques et professionnelles des jeunes Togolaises. Accompagnées de Mme Binta Sanneh, Représentante Résidente du PNUD au Togo, et de Dr Edwige Adekambi Domingo, Représentante de l’UNFPA, Coumba D. Sow Coordonnatrice résidente  La science, une nécessité partagée

La science, une nécessité partagée UN IPOD Togo : une mobilisation collective pour un changement durable

UN IPOD Togo : une mobilisation collective pour un changement durable

L’éducation, pierre angulaire de la réhabilitation à Dapaong

L’éducation, pierre angulaire de la réhabilitation à Dapaong Cinkassé : quand la terre panse les exils ?

Cinkassé : quand la terre panse les exils ? PURS : un modèle à pérenniser ?

PURS : un modèle à pérenniser ?

Architecturer l’invisible : le CETEF, noyau d’une créativité pérenne

Architecturer l’invisible : le CETEF, noyau d’une créativité pérenne  La commune du Golfe 2 : partenaire-catalyseur d’une utopie concrète

La commune du Golfe 2 : partenaire-catalyseur d’une utopie concrète  Méthodologie d’une révolution silencieuse : mois par mois, œuvre par œuvre

Méthodologie d’une révolution silencieuse : mois par mois, œuvre par œuvre

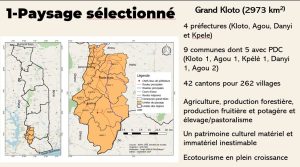

En janvier 2025, le Togo a lancé le projet AFR100-Togo, doté d’une enveloppe de 5 millions de dollars pour la période 2024-2027. Ce projet vise à faciliter l’accès des petits producteurs forestiers et agricoles au financement et à une assistance technique adaptée. Parallèlement, le projet FEM-8 cible la conservation et la résilience des écosystèmes forestiers subhumides, couvrant 270 300 hectares de forêts naturelles et 55 000 hectares d’agroforêts.

En janvier 2025, le Togo a lancé le projet AFR100-Togo, doté d’une enveloppe de 5 millions de dollars pour la période 2024-2027. Ce projet vise à faciliter l’accès des petits producteurs forestiers et agricoles au financement et à une assistance technique adaptée. Parallèlement, le projet FEM-8 cible la conservation et la résilience des écosystèmes forestiers subhumides, couvrant 270 300 hectares de forêts naturelles et 55 000 hectares d’agroforêts. Le renforcement des capacités est au cœur du mandat de la FAO, qui soutient les États membres dans la réalisation de leurs objectifs de sécurité alimentaire, de nutrition et de développement agricole. En participant à ces ateliers et en mettant en œuvre des projets tels que l’AFR100,

Le renforcement des capacités est au cœur du mandat de la FAO, qui soutient les États membres dans la réalisation de leurs objectifs de sécurité alimentaire, de nutrition et de développement agricole. En participant à ces ateliers et en mettant en œuvre des projets tels que l’AFR100,

Une diplomatie de proximité : quand les ambassadeurs deviennent passeurs d’espérances ?

Une diplomatie de proximité : quand les ambassadeurs deviennent passeurs d’espérances ?

Statistiques agricoles : un enjeu crucial pour la sécurité alimentaire en Afrique

Statistiques agricoles : un enjeu crucial pour la sécurité alimentaire en Afrique Lomé, épicentre d’un combat pour l’avenir des terres nourricières

Lomé, épicentre d’un combat pour l’avenir des terres nourricières