L’OMS et l’ANPC Togo forgent un rempart contre les inconduites sexuelles en temps de crise sanitaire

Dans une démarche résolue pour protéger les populations vulnérables, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) au Togo et l’Agence Nationale de la Protection Civile (ANPC) ont uni leurs forces pour intensifier la lutte contre le harcèlement, les abus et l’exploitation sexuels lors des urgences sanitaires. En effet, le 22 avril 2025 à 10 h 00, heure locale (GMT), un programme de formation d’envergure s’est achevé à Lomé, dotant 150 acteurs clés – agents de santé, responsables communautaires et membres de la protection civile – des outils nécessaires pour instaurer un environnement sécurisé et respectueux. Cette initiative, saluée comme un jalon dans la préservation de la dignité humaine, traduit un engagement ferme envers une tolérance zéro face à l’inconduite.

L’OMS et l’ANPC Togo : Une formation pour prévenir et agir

Lancée le 20 avril 2025 à 9 h 00 (GMT), cette formation de deux jours, soutenue par l’OMS Togo, a mobilisé des experts en prévention et riposte à l’exploitation, aux abus et au harcèlement sexuel (PRSEAH). Les participants, issus de divers secteurs, ont exploré des thématiques cruciales : identification des inconduites, mécanismes de signalement et accompagnement des victimes. Selon un communiqué publié sur X par l’OMS Togo, l’objectif était de « garantir un environnement sûr et digne pour les communautés vulnérables » confrontées aux crises sanitaires, où les risques d’abus s’amplifient en raison de la précarité et du chaos.

Les sessions, tenues au siège de l’ANPC à Lomé, ont mis l’accent sur des approches centrées sur les survivants, intégrant des protocoles de l’OMS élaborés après les scandales d’exploitation sexuelle lors de la riposte à Ebola en République démocratique du Congo (2018-2020). Les participants ont été formés à reconnaître les signaux d’alerte, à utiliser des canaux de signalement rationalisés et à fournir un soutien psychologique et médical immédiat aux victimes, conformément aux standards internationaux.

Un contexte régional exigeant une vigilance accrue

Cette initiative s’inscrit dans un contexte dans lequel l’Afrique de l’Ouest, et le Togo en particulier, renforcent leurs cadres de protection contre les violences basées sur le genre. En novembre 2022, le Togo a adopté une loi durcissant les sanctions contre les violences sexuelles en milieu scolaire, un signal fort de son engagement à éradiquer ces fléaux. Dans les situations d’urgence sanitaire, telles que les épidémies ou les catastrophes naturelles, des acteurs humanitaires ou des figures d’autorité exposent souvent les communautés vulnérables – notamment les femmes et les enfants – à des abus. L’OMS, marquée par les critiques passées, a depuis 2023 intensifié ses efforts à l’échelle mondiale, déployant des experts PRSEAH dans les crises de niveau 3 et imposant des formations obligatoires à 92 % de son personnel.

Au Togo, l’ANPC, en partenariat avec l’OMS, joue un rôle pivot dans la coordination des réponses aux urgences, qu’il s’agisse d’inondations, comme celles d’octobre 2024 dans la région des Savanes, ou de menaces épidémiques. La formation des 150 acteurs vise à institutionnaliser une culture de prévention, en s’appuyant sur des mécanismes locaux de signalement et sur la sensibilisation communautaire pour briser le silence autour des inconduites.

Un engagement salué, une ambition partagée

L’événement a été marqué par la présence de hauts responsables, dont le directeur de l’ANPC, colonel Baka Yoma, et la représentante de l’OMS au Togo, Dr Diallo Fatoumata Binta Tidiane. Dans une déclaration relayée sur X, l’OMS Togo a souligné que « ces 150 acteurs formés deviennent des sentinelles de la dignité humaine, garantissant une réponse humanitaire exempte d’abus ». Cette initiative s’aligne sur l’engagement régional pris lors des 16 jours d’activisme contre les violences basées sur le genre en décembre 2024, où des étudiants en médecine de l’Université de Lomé s’étaient mobilisés pour promouvoir une tolérance zéro en milieux scolaire et sanitaire.

Vers un avenir sans inconduite ?

Cette formation, bien que significative, soulève une question essentielle : suffira-t-elle à ancrer une culture durable de prévention dans les contextes de crise ? La collaboration entre l’OMS et l’ANPC, renforcée par des partenariats avec des ONG locales et des institutions régionales, offre un cadre prometteur. Pourtant, le succès dépendra de la mise en œuvre concrète des mécanismes appris, de la vigilance des communautés et de la capacité à surmonter les obstacles culturels qui freinent le signalement des abus. Dans un Togo déterminé à protéger ses citoyens, cette initiative pourrait préfigurer une nouvelle ère de responsabilité humanitaire, mais le chemin reste à parcourir.

Une connexion sans faille pour les citoyens

Une connexion sans faille pour les citoyens Une étape vers une intégration régionale

Une étape vers une intégration régionale

Le pape François : une veillée funéraire empreinte de simplicité

Le pape François : une veillée funéraire empreinte de simplicité Une vague d’émotion mondiale et la présence de dirigeants

Une vague d’émotion mondiale et la présence de dirigeants Un ultime message d’espérance

Un ultime message d’espérance

Tremplin

Tremplin

Partenariat renforcé avec l’AFD : le Togo mise sur une éducation technique de qualité

Partenariat renforcé avec l’AFD : le Togo mise sur une éducation technique de qualité

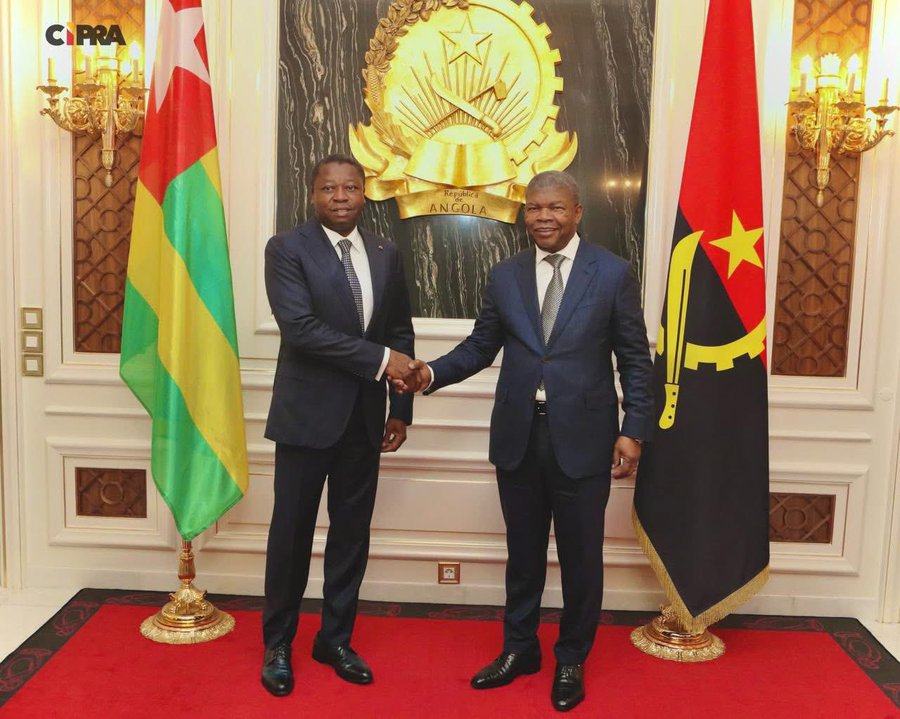

Dialogue au sommet à Luanda : Gnassingbé et Lourenço unissent leurs efforts pour une paix durable en RDC

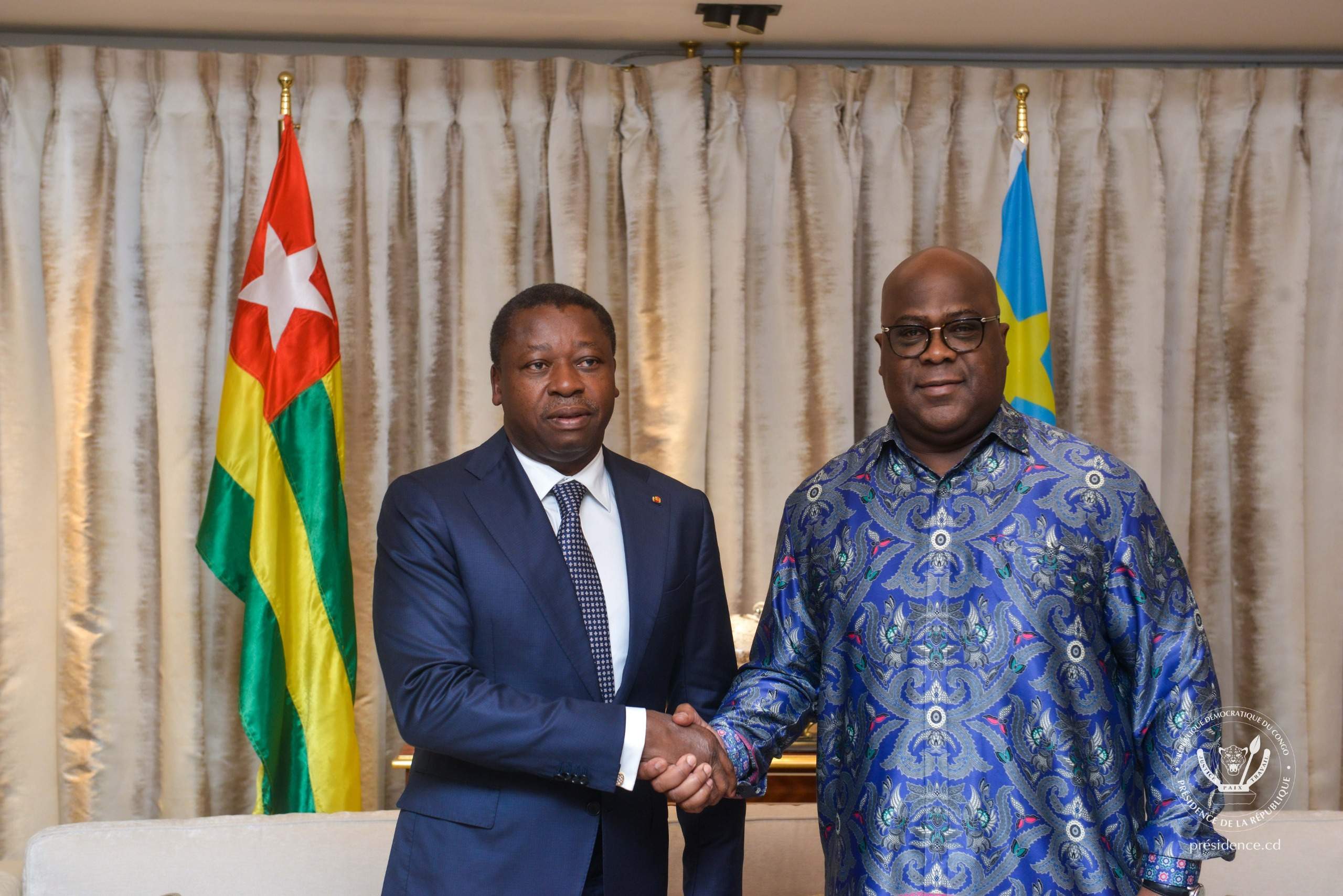

Dialogue au sommet à Luanda : Gnassingbé et Lourenço unissent leurs efforts pour une paix durable en RDC Lueur d’espoir sur un chemin semé d’embûches : la médiation togolaise face aux défis colossaux de la RDC

Lueur d’espoir sur un chemin semé d’embûches : la médiation togolaise face aux défis colossaux de la RDC

Silence radio, action souterraine : la médiation togolaise mise sur la discrétion pour avancer

Silence radio, action souterraine : la médiation togolaise mise sur la discrétion pour avancer