Abidjan, 8 décembre 2025 – Sous un ciel clair et une brise océanique légère, le Palais présidentiel du Plateau, cœur historique d’Abidjan, a vibré d’une solennité protocolaire impeccable. À 83 ans, Alassane Ouattara, réélu triomphalement le 25 octobre dernier, a prêté serment pour un quatrième mandat à la tête de la Côte d’Ivoire. En effet, devant un parterre de chefs d’État africains, de dignitaires internationaux et de milliers de citoyens rassemblés, ce rituel constitutionnel a scellé l’entrée dans un nouveau quinquennat, marqué par des engagements renouvelés envers la stabilité et le développement. Chronologie détaillée d’une journée qui, au-delà des formalités, interroge l’avenir d’une nation en pleine mutation économique et politique.

Le processus électoral : une victoire confirmée dans un contexte tendu

L’ascension d’Alassane Ouattara vers ce nouveau quinquennat, qualifié de « quatrième mandat » par ses détracteurs, s’ancre dans un scrutin présidentiel tenu le 25 octobre 2025. L’opposition, largement réprimée, avait appelé à un boycott massif, ce qui a maintenu le taux de participation à un faible 50,10 %. Le chef de l’État sortant a ainsi récolté 89,77 % des suffrages exprimés, une domination entérinée le 4 novembre par le Conseil constitutionnel, malgré la contestation.

Ce scrutin a été marqué par de lourdes controverses. L’opposition a dénoncé non seulement des irrégularités, mais aussi l’exclusion de candidats clés, comme l’ancien président Laurent Gbagbo et Tidiane Tiam. Plus grave, les semaines précédant le vote ont été émaillées de manifestations et d’un boycott actif, entraînant l’emprisonnement de plusieurs leaders et militants de l’opposition. Bien que les observateurs internationaux – notamment l’Union africaine (UA) et la CEDEAO – aient salué un processus globalement pacifique, la répression des voix dissidentes alimente les accusations de « dérive autoritaire » et interroge sérieusement la maturité démocratique post-crise de la Côte d’Ivoire.

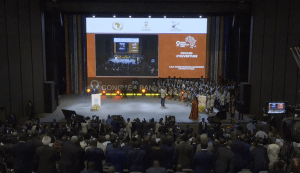

Cérémonie d’investiture d’Alassane Ouattara : Solennité et faste diplomatique

La journée a débuté aux premières heures par un renforcement sécuritaire massif autour du Palais présidentiel, avec des barrages routiers et des hélicoptères survolant le skyline abidjanais. À 10 h précises (GMT), la cérémonie s’est ouverte dans la grande salle des actes du palais. Devant les neuf juges du Conseil constitutionnel, Alassane Ouattara, vêtu d’un costume sombre impeccable, a posé la main gauche sur la Constitution de 2016 et levé la droite pour prononcer le serment solennel :

« Devant le peuple souverain de Côte d’Ivoire, je jure solennellement et sur l’honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d’incarner l’unité nationale et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l’intérêt supérieur de la Nation, » a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a fait suivre ce rituel de la remise du Grand Collier de l’Ordre National, distinction suprême.

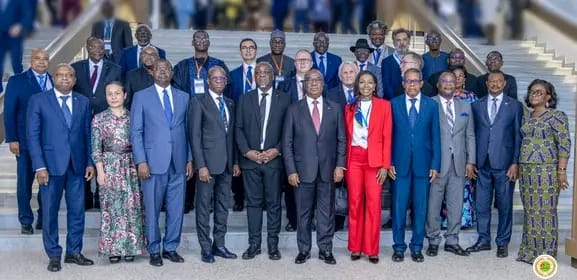

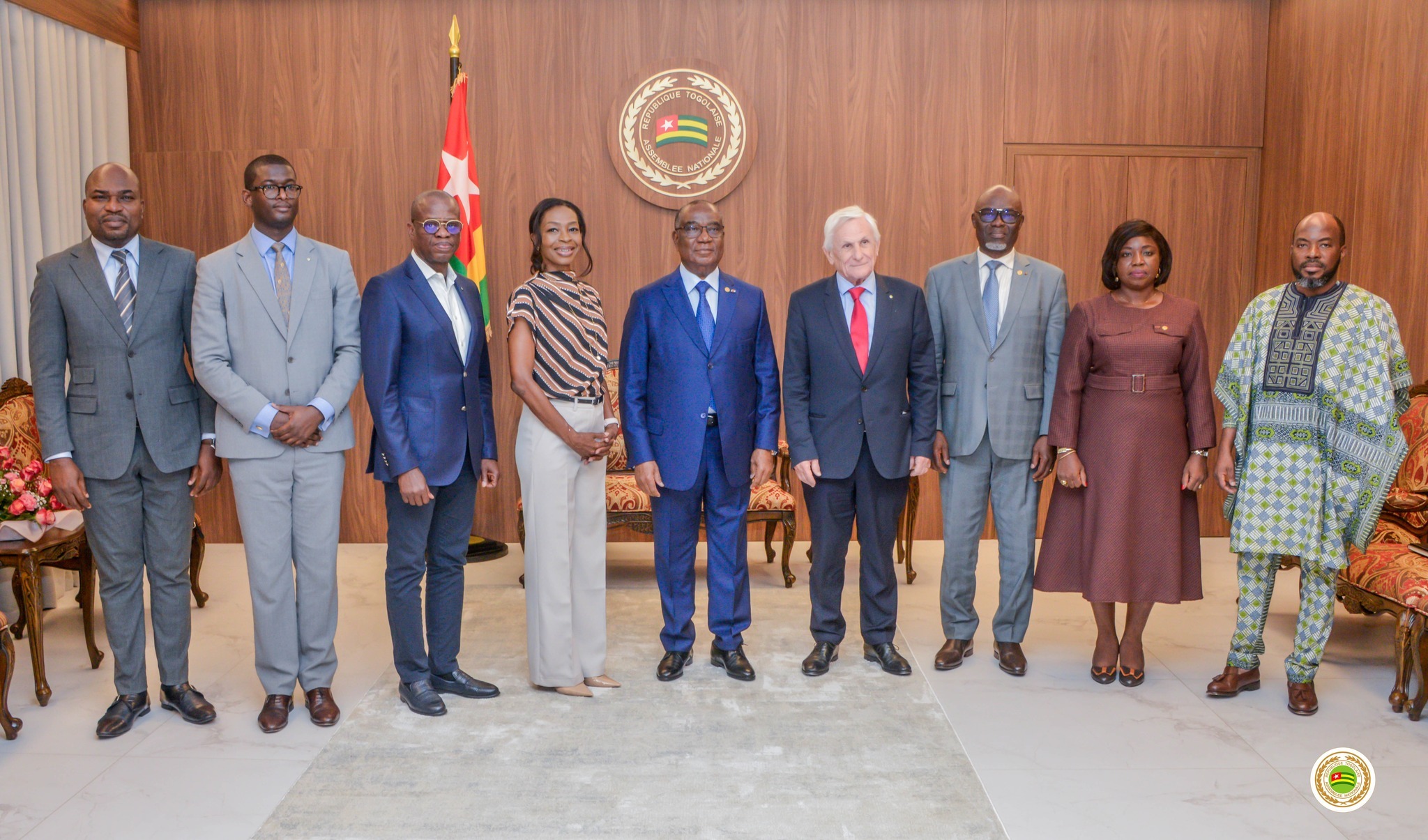

Une constellation de leaders africains

L’événement a réuni une constellation de figures continentales et mondiales, transformant l’investiture en un sommet informel sur la gouvernance ouest-africaine. Au total, une dizaine de présidents ont convergé vers Abidjan, dont Bassirou Diomaye Faye (Sénégal), Ismaïl Omar Guelleh (Djibouti), Denis Sassou Nguesso (Congo-Brazzaville), ainsi que Brice Clotaire Oligui Nguema (Gabon), Umaro Sissoco Embaló (Guinée-Bissau) et John Dramani Mahama (Ghana), l’ancien Président Issoufou Mahamadou, président de la Fondation FIM. Le vice-président nigérian Kashim Shettima et le président de la Commission de la CEDEAO, Omar Touray, étaient également présents, soulignant l’importance régionale.

Sur le plan international, la présence de Jacob Helberg, secrétaire d’État américain aux Affaires économiques, a marqué un temps fort. Représentant l’administration Trump, il a symbolisé l’engagement des États-Unis pour une « prospérité économique via les technologies clés et la sécurité partagée ». Des émissaires de l’Union européenne, de la Chine et du Japon ont complété ce tableau diplomatique. Pendant ce temps, les abords du palais ont aussi accueilli des milliers de supporters du RHDP, avec des chants traditionnels et des danses qui ont rythmé l’arrivée des invités, diffusées sur des écrans géants dans les quartiers populaires.

Discours et vision du quinquennat

Immédiatement après le serment, Alassane Ouattara s’est adressé à la nation lors d’un discours d’une quarantaine de minutes, retransmis en direct par la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI) et les chaînes privées. Prenant un ton humble et visionnaire, il a d’abord exprimé « sa profonde gratitude envers les électeurs », qualifiant ce choix de « victoire de la démocratie, de la paix et de la stabilité ».

Les axes majeurs de son intervention ont dessiné les contours d’un mandat placé sous le signe de » l’audace, de l’innovation et de la transmission générationnelle. » Ouattara a insisté sur la nécessité de consolider les acquis précédents : modernisation des infrastructures, réforme économique (visant à diversifier les revenus au-delà du cacao, qui représente 40 % des exportations), et amélioration du cadre de vie (promettant l’accès à l’eau potable pour 90 % de la population d’ici 2030). Il a également promis une accélération des réformes sociales, avec un focus crucial sur l’emploi des jeunes, une catégorie qui représente 60 % de la population.

Les prochaines actions d’Alassane Ouattara : transmission, Sécurité et Avenir

Le passage le plus poignant a été consacré à la « transmission générationnelle », qualifiée d’acte de responsabilité et de maturité politique ». Le président a annoncé la formation d’une « élite intègre, compétente et attachée à l’intérêt général », via des programmes de mentorat et de leadership, dissipant par là les spéculations sur une retraite imminente. « Ce mandat est celui de préparer l’avenir, en élevant une génération prête à porter la Côte d’Ivoire émergente, » a-t-il martelé.

Sur le plan sécuritaire, face aux menaces jihadistes aux frontières nord et aux tensions ethniques résiduelles, Ouattara s’est engagé à renforcer la cohésion nationale : « Je resterai le président de tous les Ivoiriens, sans distinction, au service exclusif de l’intérêt général ». Il a appelé à l’unité face aux défis régionaux, évoquant la coopération avec la CEDEAO pour contrer l’instabilité sahélienne.

En conclusion, il a lancé un appel vibrant : « Rien n’est impossible pour un peuple uni. Avec humilité et sens du devoir, nous forgerons une Côte d’Ivoire stable et ambitieuse. » Ce discours a été perçu comme un « nouveau pacte avec la nation », selon le Premier ministre sortant, Robert Beugré Mambé.

Un mandat sous tension : la contestation au regard des 6 % de croissance

Ce quatrième mandat s’inscrit dans une Côte d’Ivoire qui a connu une trajectoire économique remarquable depuis 2011. Sous Alassane Ouattara, le PIB a triplé, passant de 25 milliards de dollars à près de 80 milliards en 2025, porté par les investissements massifs dans l’énergie (barrages hydroélectriques) et les télécoms. Avec une croissance annuelle avoisinant les 6 %, Abidjan s’est clairement imposée comme un hub ouest-africain attractif pour les capitaux étrangers.

Pourtant, les ombres persistent. L’opposition conteste vivement la légalité de ce nouveau quinquennat, le qualifiant d’« anticonstitutionnel » en raison de la réforme de 2016 qui a ouvert la voie à ces mandats supplémentaires. L’exclusion de figures politiques majeures, comme Tidiane Thiam, alimente les griefs d’exclusion et de dérive. Sur les réseaux sociaux, des voix dissidentes dénoncent une « polarisation accrue », signalant des risques de tensions post-électorales qui menacent d’éroder le consensus national.

Le défi de l’après-2030 : Ouattara consolide son legs

Ce 8 décembre 2025 marque un jalon : la Côte d’Ivoire entre dans une ère de continuité, avec la formation d’un nouveau gouvernement attendue dans les prochains jours, mais aussi avec l’urgence d’une transition fluide. Comme l’a résumé un analyste local anonyme : « Ouattara consolide son legs, mais l’épreuve du feu sera la préparation d’après-2030. » Pour l’heure, Abidjan respire l’optimisme, bercée par les promesses d’un leader qui, à l’aube de ses 84 ans, mise sur l’unité pour bâtir un avenir serein.