Par un acte solennel, consigné dans le décret n°2025-026/PR du 12 mars 2025, le Président de la République togolaise a investi le Lieutenant-colonel DADJO Ograbako des hautes fonctions de Procureur général militaire près la Cour d’appel militaire.

Cette désignation, loin de n’être qu’une formalité administrative, consacre l’ascension d’un officier dont la trajectoire illustre un alliage rare de rigueur martiale et d’excellence juridique.

À l’heure où les juridictions militaires jouent un rôle pivot dans la préservation de l’ordre et de la discipline au sein des forces armées, cette nomination appelle une exploration minutieuse du rôle du Procureur général militaire et du parcours singulier de celui qui l’incarne désormais.

DADJO : Un magistrat aux portes d’une mission exigeante

Avant d’accéder à cette charge prestigieuse, le Lieutenant-colonel DADJO Ograbako occupait la présidence de la chambre de contrôle de l’instruction au sein de la Cour d’appel militaire, une position dans laquelle il a démontré une maîtrise aiguë des arcanes procédurales. À la suite du décès du précédent Procureur général militaire, le magistrat Colonel AKOBI Messan, il avait également assumé, avec une constance remarquée, la gestion des affaires courantes du parquet général.

Cette transition, exercée dans un contexte de continuité institutionnelle, a préparé le terrain à sa nomination officielle, signe d’une confiance renouvelée en ses capacités à porter une responsabilité d’une telle envergure.

Le rôle de Procureur général militaire, véritable clé de voûte des juridictions castrenses, se distingue par sa complexité et son étendue. À la tête du parquet général militaire, le PGM orchestre l’administration et veille à la discipline de cette entité, secondé par des substituts généraux dont il guide l’action.

Tel un gardien vigilant, il représente le ministère public auprès de la Cour d’appel militaire, exerçant des prérogatives analogues à celles d’un procureur général de droit commun, telles que définies par le Code de procédure pénale. Cette mission, d’une portée nationale, l’amène à veiller à l’application stricte de la loi dans le ressort des juridictions militaires, couvrant l’ensemble du territoire togolais.

Une autorité multiforme au service de la justice militaire

L’influence du Procureur général militaire s’étend bien au-delà des prétoires. Il supervise l’ensemble des magistrats du ministère public relevant de son autorité, y compris le procureur militaire et ses substituts, instaurant ainsi une cohérence dans la poursuite des infractions. Informé en temps réel des affaires en cours d’instruction, il s’assure que les investigations menées par les magistrats instructeurs respectent les impératifs de rigueur et d’équité.

Dans un registre tout aussi crucial, il exerce une tutelle sur les officiers et agents de police judiciaire, dont il contrôle l’habilitation, pouvant même, en cas de manquement, la révoquer.

Cette fonction, à la croisée de l’administration, de la surveillance et de l’action pénale, fait du PGM un acteur cardinal de la chaîne judiciaire militaire. Il ne se contente pas d’être le garant de la légalité ; il en est l’animateur, insufflant une dynamique qui conjugue discipline et respect des droits.

Par son autorité, il veille à ce que les juridictions militaires, souvent confrontées à des affaires sensibles, opèrent avec une impartialité irréprochable, renforçant ainsi la crédibilité de l’institution dans un contexte dans lequel la confiance publique est essentielle.

Le Lieutenant-colonel DADJO Ograbako : un parcours d’exception

L’homme appelé à remplir cette mission n’est pas un novice. Juriste de formation, le Lieutenant-colonel DADJO Ograbako s’est forgé une carrière où la polyvalence rivalise avec l’excellence. Issu de la première promotion de l’École de Formation des Officiers des Forces Armées Togolaises (EFOFAT) en 1998, il débute au sein de la Force d’Intervention Rapide, devenue le 1ᵉʳ Bataillon d’Intervention Rapide, avant de rejoindre la Direction Centrale du Commissariat des Armées. Là, en tant que chef du 4ᵉ bureau et responsable du contentieux, il a affiné son sens de la gestion et de la résolution des litiges.

En 2021, son détachement au ministère de la Justice et de la Législation marque une nouvelle étape : nommé chef de corps des surveillants de l’administration pénitentiaire, il conjugue cette responsabilité avec ses fonctions judiciaires, démontrant une capacité remarquable à naviguer entre des sphères complémentaires.

Son bagage académique, tout aussi impressionnant, témoigne de son engagement intellectuel. Diplômé de l’École supérieure d’état-major et de commandement de Jaji au Nigéria ainsi que du Cours supérieur interarmées d’intendance du Maroc, il est également titulaire de deux masters obtenus au Maroc : l’un en relations internationales et études stratégiques, l’autre en administration et finance.

Cette érudition, alliée à une expérience de terrain, fait de lui une figure idoine pour assumer les défis du parquet général militaire.

Une justice militaire à l’épreuve du renouveau

Par ailleurs, la nomination du Lieutenant-colonel DADJO Ograbako intervient à un moment où les juridictions militaires sont appelées à consolider leur rôle dans un environnement en perpétuelle évolution. Les forces armées, confrontées à des impératifs de discipline interne et à des enjeux sécuritaires croissants, requièrent une justice à la fois ferme et équitable.

En plaçant à leur tête un magistrat de sa trempe, le Togo réaffirme son ambition de doter ses institutions d’une ossature robuste, capable de répondre aux attentes d’une société en quête de transparence et d’efficacité.

Cette investiture n’est pas seulement celle d’un homme ; elle symbolise une aspiration plus vaste à renforcer les fondements d’une justice militaire moderne, en phase avec les valeurs démocratiques et les exigences de l’État de droit. Le Lieutenant-colonel DADJO Ograbako, par son parcours et son engagement, incarne cette volonté de conjuguer tradition et innovation au service d’une mission aussi noble qu’exigeante.

Une ère nouvelle pour le parquet général militaire avec DADJO

En sommes, la désignation du Lieutenant-colonel DADJO Ograbako comme Procureur général militaire ouvre une page décisive pour les juridictions militaires togolaises. Fort de son expérience, de sa formation et de sa vision, il dispose des atouts nécessaires pour imprimer une marque durable dans l’exercice de cette fonction.

À lui revient désormais la tâche d’assurer que la justice militaire, tout en restant fidèle à sa vocation spécifique, s’inscrive dans une dynamique de progrès et de respect des principes universels. Les défis sont nombreux, mais les perspectives, portées par une telle nomination, invitent à l’optimisme quant à l’avenir de cette institution essentielle à la cohésion nationale.

Le Togo accélère son histoire : la première ministre dessine les contours d’un avenir économique robuste

Le Togo accélère son histoire : la première ministre dessine les contours d’un avenir économique robuste Partenariats stratégiques et jeunesse dynamique : l’optimisme souffle sur l’avenir du

Partenariats stratégiques et jeunesse dynamique : l’optimisme souffle sur l’avenir du

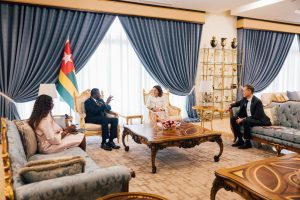

La diplomatie du cœur : quand les rencontres personnelles tissent l’avenir.

La diplomatie du cœur : quand les rencontres personnelles tissent l’avenir.

Dogbé-Fajon : l’énergie, le numérique et l’agriculture au cœur des discussions Togo-UE

Dogbé-Fajon : l’énergie, le numérique et l’agriculture au cœur des discussions Togo-UE Gnassingbé-Fajon : un sommet pour sceller un partenariat Togo-UE « robuste »

Gnassingbé-Fajon : un sommet pour sceller un partenariat Togo-UE « robuste » Lomé, porte d’entrée de l’Afrique : la vision élargie de l’UE pour le continent

Lomé, porte d’entrée de l’Afrique : la vision élargie de l’UE pour le continent L’avenir Togo-UE : une page blanche reste à écrire ensemble

L’avenir Togo-UE : une page blanche reste à écrire ensemble

Les fondations du panafricanisme : une genèse visionnaire

Les fondations du panafricanisme : une genèse visionnaire La conférence de 2025 : une urgence à nommer et à panser

La conférence de 2025 : une urgence à nommer et à panser La conférence : une étape décisive vers un horizon partagé

La conférence : une étape décisive vers un horizon partagé