Paris, 15 avril 2025 – Sous les voûtes sereines du siège de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) à Paris, les 15 et 16 avril 2025, la réunion restreinte du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA), orchestrée par le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO), a réuni des acteurs clés de la sécurité alimentaire régionale. Parmi eux, le Président de la Commission de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), Abdoulaye Diop, accompagné du Commissaire Mahamadou Gado, a porté avec gravité l’engagement de l’Union face à l’insécurité alimentaire qui étreint le Sahel et l’Afrique de l’Ouest. En effet, cette rencontre, marquant le 40e anniversaire du RPCA, s’inscrit comme un jalon dans la quête d’une résilience alimentaire durable, dans une région où les crises climatiques, sécuritaires et économiques s’entrelacent avec une complexité croissante.

Diop et Gado à l’OCDE : L’UEMOA mobilisée contre l’insécurité alimentaire croissante

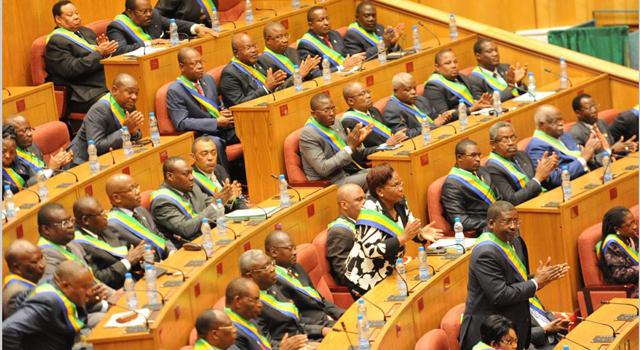

Par ailleurs, la participation d’Abdoulaye Diop à cette réunion illustre l’ambition de l’UEMOA de jouer un rôle pivot dans la coordination des réponses aux défis alimentaires. Aux côtés de Mahamadou Gado, Commissaire en charge des Politiques Économiques et de la Fiscalité Intérieure, le Président Diop a incarné une vision d’intégration régionale où la solidarité devient le socle de l’action collective. Le RPCA, créé en 1984 sous l’égide de la CEDEAO, de l’UEMOA et du CILSS, s’est imposé comme une plateforme unique, conjuguant expertise technique et dialogue politique pour anticiper et juguler les crises alimentaires. En 2025, alors que la région fait face à une insécurité alimentaire touchant des millions de personnes, cette réunion restreinte a revêtu une urgence particulière.

RPCA : 40 ans de vigilance face à la menace alimentaire en Afrique de l’Ouest

Les débats se sont articulés autour de l’analyse des données agro-pastorales récentes et des projections pour la saison 2025-2026. La production céréalière, bien qu’en légère hausse dans certains pays, reste précaire face aux aléas climatiques et aux conflits qui entravent l’accès aux terres. Abdoulaye Diop, dans son allocution, a salué la pérennité du RPCA, louant son rôle comme un « phare consensuel » pour la prise de décision. Il a appelé à une synergie accrue entre les États, les organisations régionales et les partenaires internationaux, insistant sur la nécessité d’investir dans des systèmes agricoles résilients et inclusifs.

Sahel en Étau : L’UEMOA dresse un tableau sombre des risques alimentaires 2025-2026

Le Sahel et l’Afrique de l’Ouest traversent une période de turbulences multiples. Les chiffres de 2024 indiquaient déjà que plus de 38 millions de personnes pourraient nécessiter une assistance alimentaire d’urgence en 2025, un chiffre aggravé par les déplacements de populations et l’instabilité dans des zones comme le nord du Mali ou le bassin du lac Tchad. L’UEMOA, représentant huit pays ouest-africains, s’efforce de promouvoir des politiques harmonisées pour contrer ces vulnérabilités. La présence de Mahamadou Gado, expert en politiques économiques, a permis d’aborder des questions cruciales comme le financement des initiatives de résilience et l’accès aux marchés pour les petits producteurs.

Le RPCA, co-animé par le CSAO et le CILSS, a également mis en lumière des outils novateurs, tels que les bases de données géospatiales pour surveiller les dynamiques agricoles et urbaines. Ces instruments, évoqués lors des sessions parisiennes, visent à doter les décideurs d’une vision précise des besoins, tout en favorisant des interventions rapides et ciblées. La réunion a aussi permis de réaffirmer l’importance de l’Alliance Globale pour la Résilience (AGIR), lancée en 2012, qui encourage les États à élaborer des plans nationaux pour réduire la dépendance aux aides d’urgence.

Paris, Carrefour des Espoirs : L’UEMOA face aux défis persistants de la faim au Sahel

En somme, La réunion restreinte du RPCA, par sa densité et sa portée, a offert un espace de réflexion rare, où les impératifs d’urgence se mêlent à des visions de long terme. L’UEMOA, sous l’impulsion d’Abdoulaye Diop, s’affirme comme un acteur incontournable, portant un message d’unité et de pragmatisme. Mais le chemin reste semé d’embûches : comment concilier croissance agricole et équité sociale ? Comment garantir l’accès à une alimentation nutritive dans des zones marquées par l’instabilité ? Et surtout, comment transformer les engagements en réalités tangibles pour les millions de Sahéliens confrontés à la faim ?

Une nuit qui a tout bouleversé dans le parcours de Yoon Suk Yeol

Une nuit qui a tout bouleversé dans le parcours de Yoon Suk Yeol  Une nation à vif

Une nation à vif Vers une refondation incertaine

Vers une refondation incertaine

La Première Dame des États-Unis, figure de soutien à l’émancipation féminine

La Première Dame des États-Unis, figure de soutien à l’émancipation féminine Une cérémonie qui transcende le protocole pour célébrer la résilience

Une cérémonie qui transcende le protocole pour célébrer la résilience

Une blessure béante dans le sol islandais

Une blessure béante dans le sol islandais Un passé qui ressurgit, un futur en suspens

Un passé qui ressurgit, un futur en suspens

Séisme : Une déflagration aux multiples échos

Séisme : Une déflagration aux multiples échos Au-delà des frontières birmanes, la Thaïlande a été rudement éprouvée. À Bangkok, la métropole trépidante, un immeuble en chantier de 30 étages s’est écroulé dans un fracas retentissant, piégeant 43 ouvriers sous des tonnes de gravats. Les images, relayées par une population sous le choc, montrent des colonnes de poussière s’élevant dans un ciel jusqu’alors indifférent. À Chiang Mai, cité du nord, des habitants hagards ont fui leurs demeures, certains encore en vêtements de nuit, surpris par la brutalité des oscillations. La Première ministre, Paetongtarn Shinawatra, a promptement réuni son cabinet en urgence, signe d’une mobilisation nationale face à une crise imprévue.

Au-delà des frontières birmanes, la Thaïlande a été rudement éprouvée. À Bangkok, la métropole trépidante, un immeuble en chantier de 30 étages s’est écroulé dans un fracas retentissant, piégeant 43 ouvriers sous des tonnes de gravats. Les images, relayées par une population sous le choc, montrent des colonnes de poussière s’élevant dans un ciel jusqu’alors indifférent. À Chiang Mai, cité du nord, des habitants hagards ont fui leurs demeures, certains encore en vêtements de nuit, surpris par la brutalité des oscillations. La Première ministre, Paetongtarn Shinawatra, a promptement réuni son cabinet en urgence, signe d’une mobilisation nationale face à une crise imprévue. Birmanie : une terre coutumière des convulsions

Birmanie : une terre coutumière des convulsions Un sursaut dans l’incertitude

Un sursaut dans l’incertitude

Washington : la rencontre des titans

Washington : la rencontre des titans Les Émirats arabes unis : une symbiose entre deux visions

Les Émirats arabes unis : une symbiose entre deux visions En somme, cet investissement est une promesse, un serment prêté à l’avenir, où deux nations, l’une née du désert, l’autre des vastes plaines, se jurent de bâtir un monde plus audacieux. Dans ce ballet d’ambitions, nul ne sait encore si les étoiles s’aligneront ou si les vents du destin souffleront en sens contraire. Mais une chose est sûre : sous ces cieux croisés, l’histoire s’écrit déjà, et ses derniers mots nous appartiennent encore.

En somme, cet investissement est une promesse, un serment prêté à l’avenir, où deux nations, l’une née du désert, l’autre des vastes plaines, se jurent de bâtir un monde plus audacieux. Dans ce ballet d’ambitions, nul ne sait encore si les étoiles s’aligneront ou si les vents du destin souffleront en sens contraire. Mais une chose est sûre : sous ces cieux croisés, l’histoire s’écrit déjà, et ses derniers mots nous appartiennent encore.

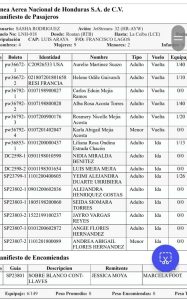

Roatan : Un crash aux allures de mystère

Roatan : Un crash aux allures de mystère Des vies fauchées, des noms gravés dans la mémoire

Des vies fauchées, des noms gravés dans la mémoire Une lueur d’espoir au cœur du chaos

Une lueur d’espoir au cœur du chaos Une enquête en suspens, un horizon incertain

Une enquête en suspens, un horizon incertain

Une formation taillée dans l’urgence du temps à Entebbe

Une formation taillée dans l’urgence du temps à Entebbe Une collaboration au service de la vigilance

Une collaboration au service de la vigilance Un élan pour l’Afrique de l’Est à Entebbe

Un élan pour l’Afrique de l’Est à Entebbe

Un symbole dans un climat de transition

Un symbole dans un climat de transition Une coopération maintenue avec la France

Une coopération maintenue avec la France

Une fête de la mémoire et de la détermination en Ukraine

Une fête de la mémoire et de la détermination en Ukraine  L’Europe aux portes de l’Ukraine : un soutien aux dimensions inédites

L’Europe aux portes de l’Ukraine : un soutien aux dimensions inédites Les cieux en ébullition : une offensive de drones et l’art de la défense

Les cieux en ébullition : une offensive de drones et l’art de la défense

Un homme, une mission : L’héritage d’un visionnaire

Un homme, une mission : L’héritage d’un visionnaire

Par ailleurs, L’opération d’arrestation, d’une envergure remarquable, a mobilisé plus de 3 000 agents des forces de l’ordre, qui ont convergé vers la résidence présidentielle située dans le quartier de Hannam-dong à Séoul. Cette résidence, transformée en bastion par le président déchu et ses partisans, a opposé une résistance farouche, prolongeant l’assaut sur plusieurs heures. Malgré des tentatives de négociation, notamment la requête de M. Yoon de se rendre sans être menotté, les autorités ont maintenu leur position, procédant à son arrestation conformément aux protocoles établis.

Par ailleurs, L’opération d’arrestation, d’une envergure remarquable, a mobilisé plus de 3 000 agents des forces de l’ordre, qui ont convergé vers la résidence présidentielle située dans le quartier de Hannam-dong à Séoul. Cette résidence, transformée en bastion par le président déchu et ses partisans, a opposé une résistance farouche, prolongeant l’assaut sur plusieurs heures. Malgré des tentatives de négociation, notamment la requête de M. Yoon de se rendre sans être menotté, les autorités ont maintenu leur position, procédant à son arrestation conformément aux protocoles établis. Les analystes politiques considèrent cette évolution comme un signe potentiellement positif pour le rétablissement de l’ordre constitutionnel et de l’État de droit en Corée du Sud. Toutefois, le processus judiciaire suit son cours : L’OICAF dispose de 48 heures pour décider de prolonger la détention de M. Yoon, tandis que la Cour constitutionnelle doit statuer sur la validité de sa destitution. Si elle confirme la destitution, une élection présidentielle doit être organisée dans un délai de 60 jours, ouvrant une nouvelle page dans l’histoire politique du pays.

Les analystes politiques considèrent cette évolution comme un signe potentiellement positif pour le rétablissement de l’ordre constitutionnel et de l’État de droit en Corée du Sud. Toutefois, le processus judiciaire suit son cours : L’OICAF dispose de 48 heures pour décider de prolonger la détention de M. Yoon, tandis que la Cour constitutionnelle doit statuer sur la validité de sa destitution. Si elle confirme la destitution, une élection présidentielle doit être organisée dans un délai de 60 jours, ouvrant une nouvelle page dans l’histoire politique du pays.

Une rencontre qui vire au cauchemar

Une rencontre qui vire au cauchemar